우리는 매일 흙 위에서 살아가지만, 정작 ‘흙이 어디서 왔는가’에 대해 깊이 생각해본 적은 많지 않습니다. 누군가에겐 농사를 짓는 터전이고, 누군가에겐 단순한 먼지일지 모르지만, 사실 흙은 지구 생명체가 존재할 수 있게 만든 가장 근본적인 자연의 결과물입니다. 우리가 먹는 곡물, 채소, 과일은 물론이고, 우리가 사는 집의 재료, 마시는 물의 여과, 공기 중의 탄소 순환까지 흙은 삶의 모든 순간과 맞닿아 있습니다. 하지만 이 흙이 단지 ‘땅에 있다’고 해서 존재하는 건 아닙니다. 흙은 수만 년 동안 암석이 풍화되고, 유기물이 축적되며, 수많은 미생물이 살아가면서 서서히 완성된 복합 생태계의 산물입니다. 특히 인류가 작물을 재배하고 문명을 일구어 온 배경에는 늘 흙이 있었습니다. 흙 없이는 농업도, 문명도, 지속 가능한 생태계도 불가능합니다. 흙은 단지 식물이 자라는 장소가 아니라, 물과 영양분의 저장소이자, 미생물 생태계의 중심이며, 지구의 건강을 지탱하는 거대한 숨결입니다. 이 글에서는 그토록 중요한 흙이 어떻게 태어났는지, 어떤 구조를 가지고 있는지, 그리고 왜 우리에게 그토록 중요한 존재인지 천천히 풀어보려 합니다. 토양이라는 이름 속에 숨은 수천만 년의 지구 이야기를 함께 들여다볼 시간입니다.

1️⃣ 흙의 정의와 생명의 출발점

흙, 또는 토양은 단순한 땅덩이가 아니다. 토양은 암석이 오랜 시간 풍화되어 형성된 고체 입자와 유기물, 수분, 공기, 미생물 등으로 구성된 복합 생태 시스템이다. 과학적으로는 "지표면 위에서 생물과 비생물 요소가 상호작용하면서 만들어진, 식물 생장을 지탱할 수 있는 자연적 구성물"로 정의된다. 이 흙은 단지 작물을 뿌리내리게 하는 기반이 아니라, 물과 양분의 저장소, 미생물 활동의 터전, 기후 변화에 대응하는 완충지 역할까지 한다.

특히 작물 생육과의 관계에서 흙은 그 어떤 요소보다 중요하다. 토양이 가진 입단 구조, 통기성, 보수력, 보비력은 작물의 뿌리가 자라고 양분을 흡수하는 능력에 결정적 영향을 미친다. 우리가 매일 먹는 쌀, 채소, 과일의 품질은 바로 토양의 건강과 직결된다는 얘기다. 토양은 생명의 시작점이자, 인간 생존을 떠받치는 보이지 않는 뿌리다.

2️⃣ 토양의 생성: 암석의 풍화에서 시작된 대서사시

토양은 그냥 ‘존재하는’ 것이 아니라, 수만 년에 걸쳐 암석이 분해되고 풍화되며 서서히 태어나는 생명체와 같은 존재다. 이 과정의 시작은 바로 ‘모재(母材, parent material)’다. 모재는 토양이 유래한 원재료로, 주로 암석이나 퇴적물이다. 지구 지각을 구성하는 화강암, 현무암, 셰일, 사암 등이 대표적인 모재다.

암석은 **물리적 풍화(온도 변화, 동결/융해 반복, 마찰 등)**와 **화학적 풍화(산화, 수화, 탄산화 작용 등)**를 통해 잘게 부서지면서 점점 토양으로 전환된다. 이때 유기물이나 미생물과의 상호작용이 더해지면, 자연적인 토양의 틀이 서서히 완성된다. 이 풍화작용에는 수분, 온도, 지형, 생물, 시간이라는 5대 인자가 크게 작용하며, 이들이 복합적으로 결합해 토양의 깊이와 성질, 색상까지 결정한다.

결국, 토양의 성격은 어떤 모재에서 나왔고, 어떤 풍화 조건에 놓였느냐에 따라 극적으로 달라진다. 예를 들어, 화강암에서 유래된 토양은 통기성과 배수가 뛰어나고, 셰일은 점토 함량이 높아 무겁고 배수가 잘 되지 않는다.

3️⃣ 모재에서 단면으로: 토양은 어떻게 생겼을까?

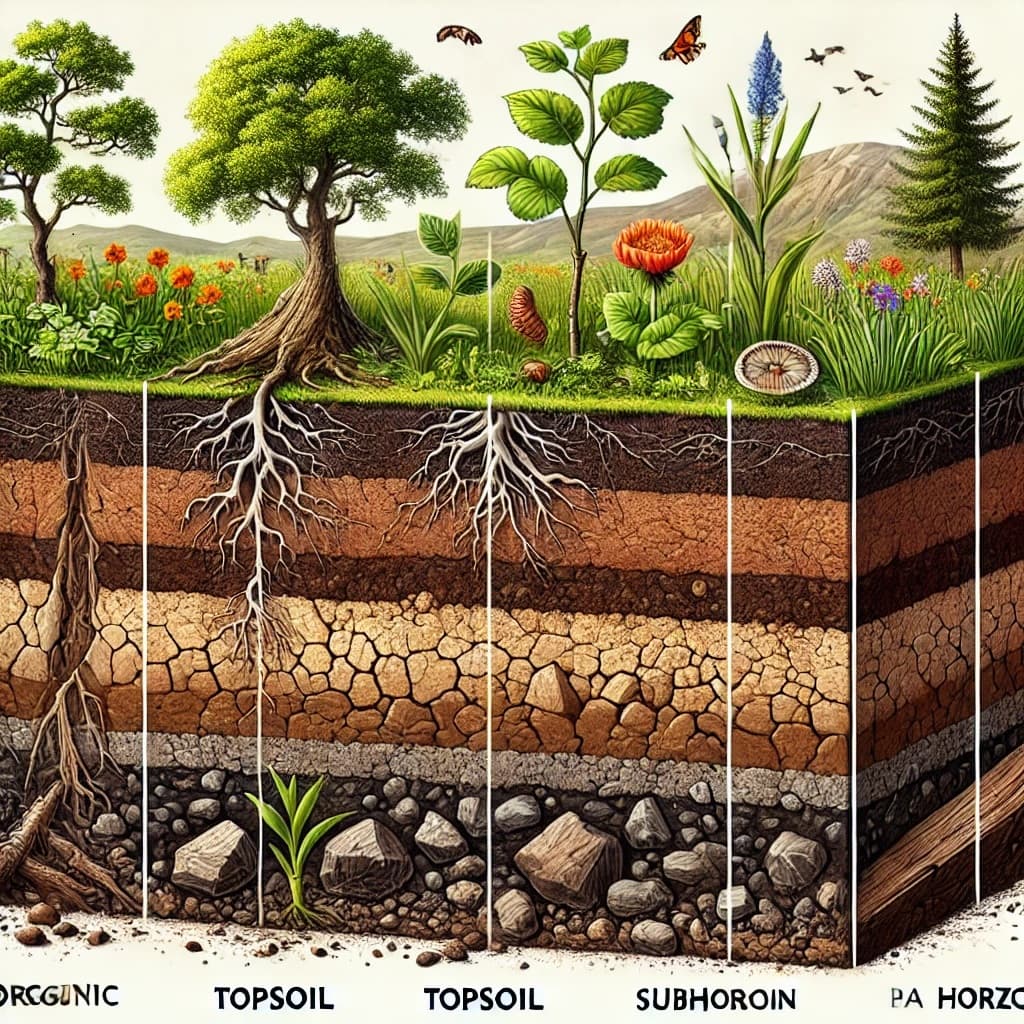

토양은 지표면에서 아래로 내려갈수록 층이 나뉘며, 이걸 **토양단면(soil profile)**이라고 한다. 일반적으로는 위에서부터 O층(유기물층), A층(표토), B층(심토), C층(모재층) 순서로 구성된다. 이 층들은 단순히 색깔이 다른 게 아니라, 성분·구조·배수능력·미생물 밀도까지 다르다.

특히 농업에선 A층의 상태가 핵심이다. 여기엔 유기물, 뿌리, 미생물, 수분이 집중돼 있어 작물 생육에 직결된다. 그런데 A층이 얇거나 손상되면 생산성은 급격히 떨어지며, 회복에도 수십 년이 걸릴 수 있다. 토양단면은 결국 “이 흙이 어디서 왔고, 어떤 가능성을 가졌는가”를 보여주는 지문 같은 존재다.

모재가 화강암이라면 C층은 약간 황갈색에 입자가 굵고, 사질 성격이 강한 반면, 셰일 유래 토양은 진한 색에 미세한 입자들이 모여 있어 점성이 높고 수분을 오래 머금는다. 토양단면은 농사 짓기 전 꼭 확인해야 할 ‘흙의 성격표’다.

4️⃣ 세계의 토양과 한국의 토양: 지리의 흔적이 남긴 차이

지구에는 수십 종의 토양이 존재한다. 유럽은 석회암 기반의 알칼리성 토양이 많고, 아마존은 무기질이 부족한 붉은색 라테라이트 토양이 우세하다. 사막 지역은 염류가 많은 건조토가 많고, 극지방은 유기물이 거의 없는 툰드라 토양이 주를 이룬다. 즉, 토양은 기후, 지형, 생물, 시간, 모재의 복합적인 결과물이며, 한 지역의 역사와 생태를 고스란히 품고 있다.

우리나라의 경우, 대부분이 화강암 또는 편마암에서 유래한 **산성 사질양토(모래와 점토의 중간)**가 많다. 특히 남부지방은 기온과 강수량이 많아 풍화가 활발하고, 유기물의 부식이 빨라 상대적으로 영양분이 적을 수 있다. 그만큼 토양개량, 퇴비 투입, 유기물 관리가 중요하다.

이처럼 ‘흙이 어디서 왔는가’는 단순한 배경지식이 아니라, 작물을 선택하고 관리하는 데 결정적인 기준이 된다. 결국, 토양을 이해하는 일은 생산자이자 소비자인 우리가 자연과 공존하는 첫 걸음이다.

5️⃣ 인간과 토양의 관계: 농업, 환경, 그리고 미래

인류 문명의 시작은 바로 비옥한 토양 위에서 출발했다. 메소포타미아, 이집트, 인더스 문명 모두 강 유역의 충적토에서 농업을 시작했고, 이는 정착과 도시화, 나아가 문명 발달로 이어졌다. 오늘날에도 토양은 식량 생산뿐 아니라 물 정화, 탄소 저장, 생물 다양성 유지 등 다층적인 역할을 수행한다.

하지만 현대 농업의 집약적 토양 이용은 오히려 토양 황폐화를 초래하고 있다. 과도한 경운, 화학 비료의 남용, 농약 사용, 기계화 농업은 토양의 유기물 함량과 미생물 생태계를 붕괴시키고, 침식과 산성화, 염류화 같은 문제를 일으킨다. 토양이 단순한 자원이 아니라 회복이 어려운 생명 기반이라는 점에서, 토양 보호와 관리의 중요성은 그 어느 때보다 커지고 있다.

지속 가능한 농업은 결국 토양과의 올바른 관계 위에서만 가능하다. 미래 농업의 열쇠는 첨단 기술이 아니라, 다시 흙을 이해하고 존중하는 마음일지도 모른다. 토양은 그저 땅이 아니라, 우리가 딛고 서 있는 지구 생명의 근원이다.

'관점2_토양학' 카테고리의 다른 글

| 🌋 산성토양? 알칼리토양? 땅을 바꾸는 개량 기술 (0) | 2025.04.01 |

|---|---|

| 흙을 이루는 것들: 토양의 구성 성분과 물리적 특징 정리 (0) | 2025.03.28 |

| 스마트 농업과 토양 과학의 융합: 지속 가능한 농업을 위한 혁신적 접근 (0) | 2025.02.03 |